| IV: Fluoreszenztechniken II (INHALT) |

|

| LOWRES (28 kbyte) |

Das FLIM-Prinzip Quenching der SPQ-Fluoreszenz Anregung mit gepulsten Lasern Beispiel für eine FLIM-Messung |

|

Time-correlated single-photon counting Zeitkorrelierte Einzelphotonenregistrierung

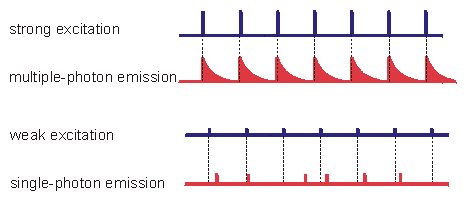

Um die Fluoreszenzlebenszeit mit einer gepulsten Lichtquelle zu bestimmen, kann man zwei Methoden anwenden. Benutzt man relativ starkes Anregungslicht, werden bei jedem Puls viele p-Elektronen des Farbstoffs angeregt, und man kann die mittlere Lebenszeit aus der Abklingzeit der Fluoreszenz nach jedem Puls ermitteln (multiple photon emission). Ein gebräuchlicheres Verfahren für FLIM-Messungen ist aber, die Lebenszeit einzelner Fluoreszenzphotonen zu messen. Dazu wird der Farbstoff mit Lichtpulsen äußerst schwacher Intensität bestrahlt, so daß höchstens ein Elektron pro Puls angeregt wird. Die individuelle Lebenszeit eines jeden Photons wird gemessen und die mittlere Lebenszeit statistisch ermittelt. Wie kann man die Lebenszeit einzelner Elektronen im angeregten Zustand messen? |

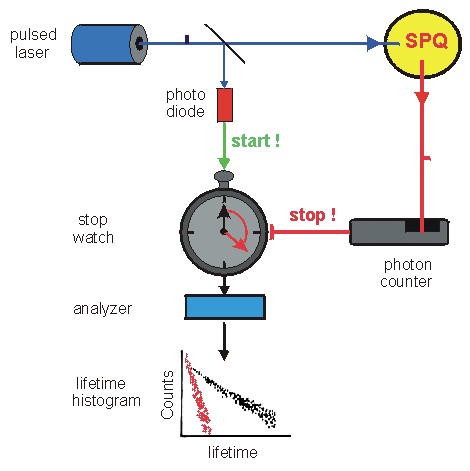

Hierzu wird gemessen, wieviel Zeit zwischen der Anregung durch einen Laserpuls und der Emission

eines Fluoreszenzphotons vergeht. Das Prinzip dieser Messung ist rechts am Beispiel eines Experiments

mit dem Cl--sensitiven Farbstoffs SPQ dargestellt. Der Farbstoff wird mit einem

gepulsten Laser angeregt, und die Fluoreszenz wird mit einem Photonenzähler registriert.

Ein Teil des Anregungslichtes wird durch einen halbdurchlässigen Spiegel ausgekoppelt und auf eine

Photodiode geleitet. Diese Diode ist ein lichtaktivierter Schalter, der bei Eintreffen des Anregungspulses

eine elektronische Stoppuhr (einen time-to-amplitude converter) anschaltet. Diese Stoppuhr läuft so lange,

bis sie durch ein Signal angehalten wird, das bei Eintreffen des Fluoreszenzphotons vom Photonenzähler

erzeugt wird. Die Zeit zwischen An- und Abschalten der Uhr entspricht der Verweilzeit eines SPQ-Elektrons

im angeregten Zustand - der Fluoreszenz-Lebenszeit.

Hierzu wird gemessen, wieviel Zeit zwischen der Anregung durch einen Laserpuls und der Emission

eines Fluoreszenzphotons vergeht. Das Prinzip dieser Messung ist rechts am Beispiel eines Experiments

mit dem Cl--sensitiven Farbstoffs SPQ dargestellt. Der Farbstoff wird mit einem

gepulsten Laser angeregt, und die Fluoreszenz wird mit einem Photonenzähler registriert.

Ein Teil des Anregungslichtes wird durch einen halbdurchlässigen Spiegel ausgekoppelt und auf eine

Photodiode geleitet. Diese Diode ist ein lichtaktivierter Schalter, der bei Eintreffen des Anregungspulses

eine elektronische Stoppuhr (einen time-to-amplitude converter) anschaltet. Diese Stoppuhr läuft so lange,

bis sie durch ein Signal angehalten wird, das bei Eintreffen des Fluoreszenzphotons vom Photonenzähler

erzeugt wird. Die Zeit zwischen An- und Abschalten der Uhr entspricht der Verweilzeit eines SPQ-Elektrons

im angeregten Zustand - der Fluoreszenz-Lebenszeit.

Nach der Messung der Lebenszeit eines Elektrons wird die Uhr auf Null zurückgestellt und vom nächsten Anregungspuls wieder gestartet. Ein Analysegerät wertet die Daten aus und erzeugt ein Histogramm, auf dem dargestellt ist, wie häufig die einzelnen Lebenszeiten vorkommen. In einer halblogarithmischen Auftragung hat so ein Lebenzeiten-Histogramm eine lineare Form mit einer charakteristischen Steigung: Kurze Lebenszeiten kommen am häufigsten vor (schwarze Punkte im lifetime histogram). Wird in einem SPQ-Experiment die Cl--Konzentration erhöht, treten wegen des Quenching-Effekts kürzere Lebenszeiten auf, und die Steigung der Funktion wird steiler (rote Punkte im lifetime histogram). Aus der Form des Lebenzeit-Histogramms kann daher auf die Cl--Konzentration geschlossen werden. |