| IV: Fluoreszenztechniken II (INHALT) |

|

| LOWRES (15 kbyte) |

Das FLIM-Prinzip Quenching der SPQ-Fluoreszenz Time-correlated single-photon counting Beispiel für eine FLIM-Messung |

|

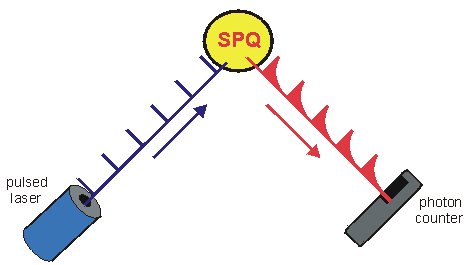

Anregung mit gepulsten Lasern

Im Gegensatz zur Messung der Fluoreszenzintensität wird die Fluoreszenzlebenszeit nach dem Abschalten des Anregungslichtes gemessen. Dabei wird untersucht, mit welchem Zeitverlauf die Fluoreszenzintensität nach Abschalten der Lichtquelle abklingt. Gut geeignet für FLIM-Versuche sind gepulste Laser oder gepulste, lichtemittierende Dioden, die mehrere tausend Lichtpulse (blaue Striche) pro Sekunde liefern. Jeder Puls befördert SPQ-Elektronen in den angeregten Zustand, wobei man die Anzahl der angeregten Elektronen durch die Lichtintensität des Pulses steuern kann. Nach Ablauf ihrer charakteristischen Lebenszeit fallen die Elektronen nach dem Ende des Pulses wieder in den Grundzustand zurück und emittieren dabei Fluoreszenzlicht: Die Fluoreszenz (rote Signale) wird mit einem Photonenzähler registriert und ausgewertet. |

|

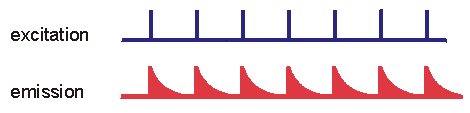

Man erhält auf diese Weise für jeden Anregungspuls (blau) ein Fluoreszenzsignal (rot). Die

Fluoreszenzintensität klingt dabei mit einem charakteristischen Zeitverlauf ab. Theoretisch könnte

die Analyse dieses Zeitverlaufs für jeden Puls eine Zeitkonstante liefern, deren Mittelwert dann

die mittlere Lebenszeit ergibt. Aus technischen Gründen wird bei FLIM-Messungen allerdings meistens die

Lichtintensität so eingestellt, daß pro Puls nicht mehr als 1 Fluoreszenzphoton emittiert wird.

Dieses Meßprinzip wird als time-correlated single-photon counting bezeichnet.

Man erhält auf diese Weise für jeden Anregungspuls (blau) ein Fluoreszenzsignal (rot). Die

Fluoreszenzintensität klingt dabei mit einem charakteristischen Zeitverlauf ab. Theoretisch könnte

die Analyse dieses Zeitverlaufs für jeden Puls eine Zeitkonstante liefern, deren Mittelwert dann

die mittlere Lebenszeit ergibt. Aus technischen Gründen wird bei FLIM-Messungen allerdings meistens die

Lichtintensität so eingestellt, daß pro Puls nicht mehr als 1 Fluoreszenzphoton emittiert wird.

Dieses Meßprinzip wird als time-correlated single-photon counting bezeichnet.

|