| II: Darstellung kleiner Strukturen (INHALT) |

|

| Räumliche Auflösung des Mikroskops |

Ölimmersionsmikroskopie Phasenkontrast Lichtmikroskopie |

| Vergrößerung mit einer Lupe | |

|---|---|

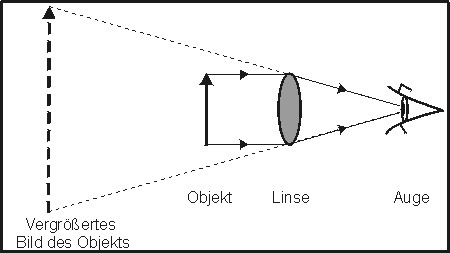

| Als Lupe dient eine bikonvexe Linse, deren Brennweite kürzer als die Bezugssehweite des Auges ist. Die Bezugssehweite ist der minimale Abstand eines scharf gesehenen Objekts vom Auge und beträgt bei normalsichtigen Menschen etwa 25 cm; näher am Auge gelegene Objekte können nicht scharf gesehen werden. Wird eine Lupe innerhalb der Bezugssehweite (also näher als 25 cm) vor das Auge gehalten und damit ein Gegenstand betrachtet, entsteht ein virtuelles, vergrößertes Bild im Abstand der Bezugssehweite. Die Vergrößerung einer Lupe ist damit ungefähr 25/f, wobei f die Brennweite der Lupenlinse in cm ist. Um stärkere Vergrößerung zu erreichen, muß also die Brennweite der Linse reduziert werden. Schon eine 10x vergrößernde Lupe ist aber eine dickes Stück Glas und zeigt gravierende Abbildungsfehler (siehe unten). |

|

|

Um zu sehen, wie eine einfache bikonvexe Linse vergrößern kann, können Sie sich eine

Kleine Java-Demo

anschauen.

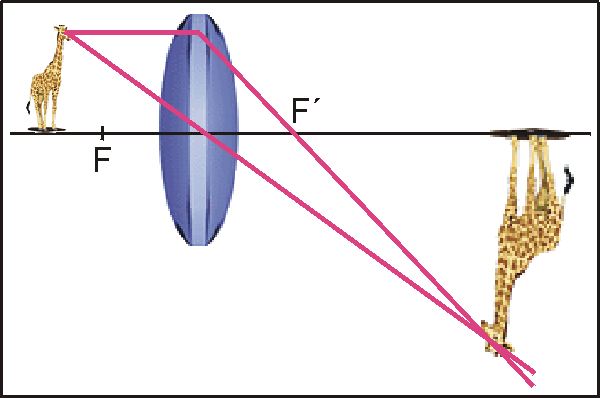

Wenn sich das Objekt (linke Giraffe) nahe der Brennebene der Linse (F) befindet, entsteht ein reelles Bild (ein Bild, das man

auf einem Projektionsschirm oder einer Mattscheibe darstellen kann). Je weiter das Objekt aus der Brennebene

verschoben wird, desto kleiner wird sein Bild.

Die Geometrie der Abbildung geht dabei so: Die Randstrahlen vom Kopf der Giraffe treffen senkrecht auf die Linse auf und werden zu deren Brennpunkt (F´) gebrochen. Die Mittelstrahlen vom Kopf der Giraffe verlaufen gerade durch die Linsenmitte. Am Schnittpunkt von Rand- und Mittelstrahlen wird der Giraffenkopf abgebildet. |

|

| Chromatische Aberration |

|---|

Das von einer Lupe erzeugte, vergrößerte Bild des Objekts ist nur in zur Mitte

hin scharf - an den Rändern ist die Abbildung unscharf und verschmiert. Dieser

Abbildungsfehler beruhen auf chromatischer und sphärischer Aberration.

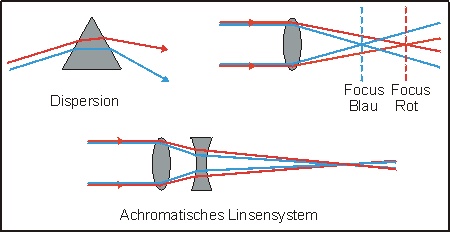

Wie bei einem Prisma wird auch in der Lupenlinse Licht unterschiedlicher Wellenlänge (Farbe)

unterschiedlich stark gebeugt, denn der Brechungsindex ist zB für blaues Licht größer

als für rotes Licht. Die Aufspaltung (Dispersion) des weißen Lichtes in seine

spektralen Bestandteile ist die Ursache der chromatischen Aberration einer Linse: Anstatt

eines einzigen, scharfen Bildes entstehen mehrere Bilder in unterschiedlichen Abbildungsebenen (rechts oben).

Durch die Überlagerung von mehreren, verschiedenfarbigen Bildern, von denen die meisten

nicht fokussiert und damit unscharf sind, verschmiert die Abbildung des Objekts. Dieser

Effekt tritt vor allem in den Randbereichen der Linse auf, weil die Lichtstrahlen dort besonders

stark gebeugt werden.

Wie bei einem Prisma wird auch in der Lupenlinse Licht unterschiedlicher Wellenlänge (Farbe)

unterschiedlich stark gebeugt, denn der Brechungsindex ist zB für blaues Licht größer

als für rotes Licht. Die Aufspaltung (Dispersion) des weißen Lichtes in seine

spektralen Bestandteile ist die Ursache der chromatischen Aberration einer Linse: Anstatt

eines einzigen, scharfen Bildes entstehen mehrere Bilder in unterschiedlichen Abbildungsebenen (rechts oben).

Durch die Überlagerung von mehreren, verschiedenfarbigen Bildern, von denen die meisten

nicht fokussiert und damit unscharf sind, verschmiert die Abbildung des Objekts. Dieser

Effekt tritt vor allem in den Randbereichen der Linse auf, weil die Lichtstrahlen dort besonders

stark gebeugt werden.

Im Mikroskop wird die chromatische Aberration korrigiert (rechts unten). Dies ist möglich, weil unterschiedliche Glasarten unterschiedlich stark ausgeprägte Dispersion zeigen. Durch Kombination zweier Linsen mit unterschiedlicher Dispersion entsteht ein achromatisches Linsensystem, bei dem die Brennweiten für Licht von zwei unterschiedlichen Wellenlängen (zB blau und rot) gleich sind. Linsensysteme, die für drei unterschiedliche Wellenlängen korrigiert sind, werden als Apochromaten bezeichnet. |

| Sphärische Aberration |

|---|

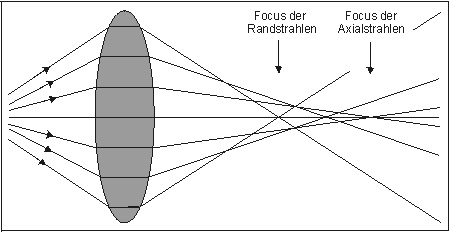

Die sphärische Aberration (der Öffnungsfehler) tritt immer dann auf, wenn Lichtstrahlen

im äußeren Bereich von großen Linsen in einem relativ flachen Winkel auf die

Linsenoberfläche treffen. Diese Randstrahlen werden näher zur Linse hin fokussiert als

die Mittel- oder Axialstrahlen, die senkrecht auf die Linsenoberfläche fallen. Die einzelne,

große Linse einer Lupe hat damit keine einheitliche Brennweite. Stattdessen nimmt die Brennweite von

der Mitte her zum Rand der Linse hin ab.

Öffnungsfehler kann man dadurch beseitigen, daß man den Durchmesser der Linse mit hilfe

einer Blende verringert. Dabei werden die Randstrahlen der Linse ausgeblendet und die Bildqualität

verbessert. Allerdings verliert man durch Blenden Licht, und das Bild des Objektes wird dunkler.

die Mittel- oder Axialstrahlen, die senkrecht auf die Linsenoberfläche fallen. Die einzelne,

große Linse einer Lupe hat damit keine einheitliche Brennweite. Stattdessen nimmt die Brennweite von

der Mitte her zum Rand der Linse hin ab.

Öffnungsfehler kann man dadurch beseitigen, daß man den Durchmesser der Linse mit hilfe

einer Blende verringert. Dabei werden die Randstrahlen der Linse ausgeblendet und die Bildqualität

verbessert. Allerdings verliert man durch Blenden Licht, und das Bild des Objektes wird dunkler.

In Mikroskopen wird die sphärische Aberration durch Linsensysteme kompensiert, die so ausgelegt sind, daß der Auftreffwinkel bei jeder Linse des Systems so steil wie möglich ist. Wenn für die einzelnen Linsen dieser Systeme unterschiedliches Glas verwendet wird, könne solche Systeme auch achromatisch gemacht werden. |