| IV: Fluoreszenztechniken II (INHALT) |

|

| HIGHRES (118 kbyte) |

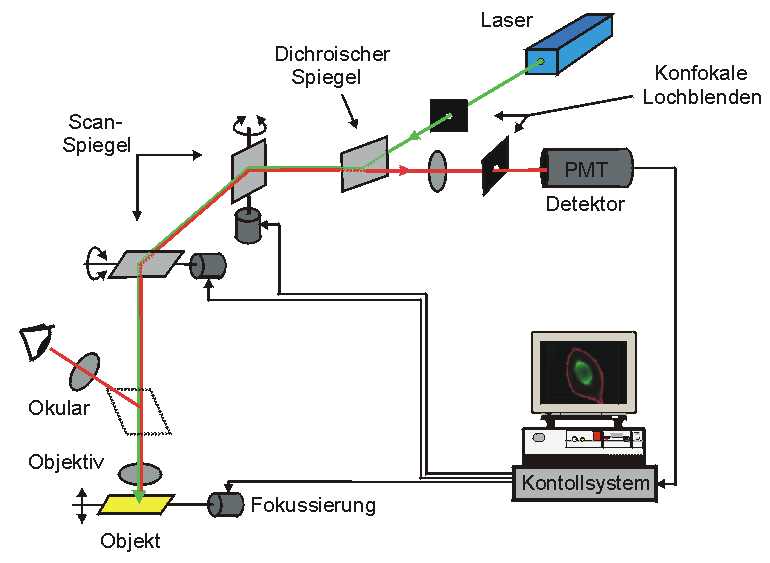

Das Prinzip der konfokalen Mikroskopie Konfokale Fluoreszenzmikroskope Optischer Bildaufbau mit der Nipkow-Scheibe |

|

|

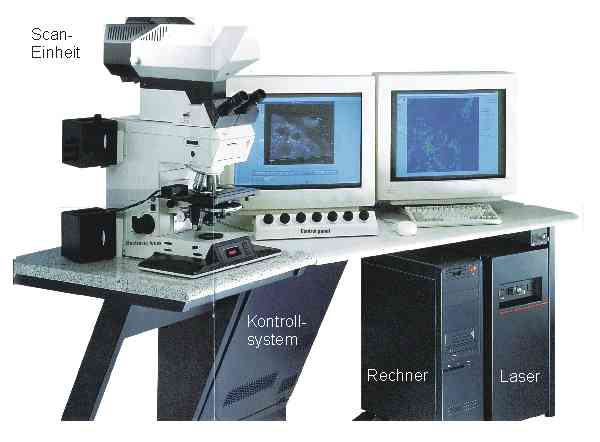

Beispiel für ein konfokales Laserscanning Mikroskop: Leica TCS SP.

Das Gerät arbeitet mit einem Argon/Krypton-Laser, der sowohl blaues (488 nm als auch grünes (568 nm) Anregungslicht liefert. Das Laserlicht wird durch einen Lichtleiter zur Scan-Einheit gebracht. In der Scan-Einheit befindet sich die Lochblenden, dichroischen Spiegel und PMTs. Auf den Monitoren wird die Abbildung des Objekts betrachtet. Quelle: Leica Confocal |

|