| II: Darstellung kleiner Strukturen (INHALT) |

|

|

Aufbau REM Beispiel: Fliegenköpfe Beispiel: Bakteriophagen |

| Kanteneffekt | HIGHRES 66 KByte |

|---|---|

|

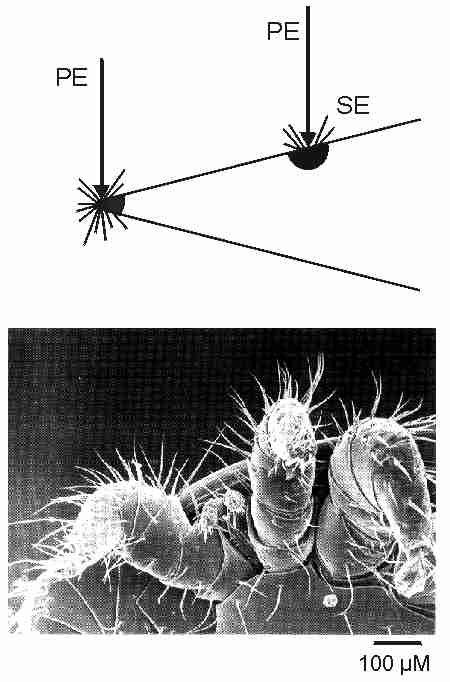

Im REM entsteht das Bild durch die Detektion von Elektronen, die bei Auftreffen der Primärelektronen

(PE) an der Probe gestreut werden. Die Wechselwirkung der PE mit den Atomen des Probenmaterials ist auf

eine Elektronendiffusionwolke (schwarzer Bereich unter dem PE-Strahl) von einigen µm Durchmesser

beschränkt.

Zur Abbildung der Oberfläche tragen vor allem Sekundärelektronen (SE) bei, die bei der Wechselwirkung mit dem Probenmaterial Energie verlieren (unelastische Streuung). Die SE verlassen die Probenoberfläche aus einer dünnen Schicht von nur 5 - 50 nm und werden durch eine Saugspannung zum Detektor hin beschleunigt. Je mehr SE am Detektor eintreffen, desto heller wird der Rasterpunkt des Bildes. Neben SE werden auch Rückstreuelektronen in der Probe erzeugt. Diese Elektronen entstehen durch elastische Streuung an Atomkernen: Ihre Flugrichtung ändert sich, aber sie verlieren dabei keine Energie. Rückstreuelektronen können aus bis zu 6 µm Tiefe die Probe verlassen und können dabei in der Oberfläche weitere SE erzeugen. Bei sehr dünnen Strukturen (wie zB den feinen Härchen eines Insekts) können besonders viele Rückstreuelektronen an die Oberfläche der Probe gelangen, denn die Elektronendiffusionswolke ist sozusagen angeschnitten. Dadurch werden an der Oberfläche vermehrt SE erzeugt: die Struktur erscheint besonders hell. Dieser Kanteneffekt verstärkt den Kontrast und den dreidimensionalen Eindruck von REM Bildern. Aus: Schmidt, P.F. (1994) |

|