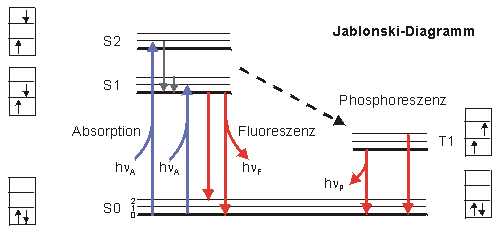

Die Prozesse, die von der Absorption von Anregungslicht zur Emission von Fluoreszenzlicht führen, werden oft

mit Hilfe von Energiediagrammen dargestellt, die nach dem polnischen Physiker Alexander Jablonski benannt sind, dem

Begründer der modernen Fluoreszenzspektroskopie.

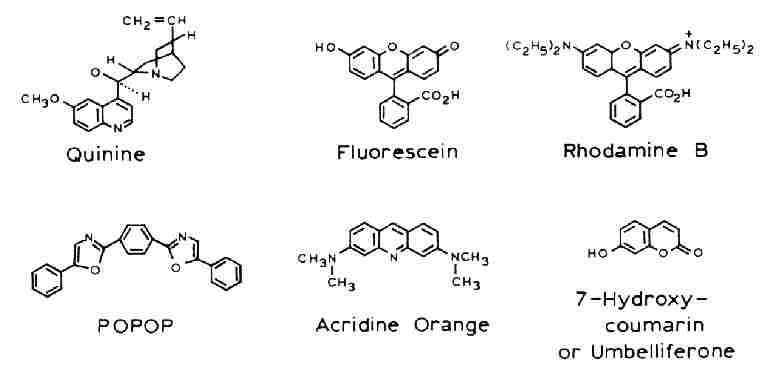

Ein Jablonski-Diagramm zeigt die Energien der Elektronenübergänge, die bei Absorption und Emission von

Photonen auftreten. Viele Fluorochrome haben aromatische Ringstrukturen (siehe unten). Solche Moleküle

besitzen delokalisierte Elektronen in sogenannten bindenden p-Orbitalen. Die Elektronen dieser Orbitale

treten leicht in Wechselwirkung mit der Umgebung und erreichen bei Absorption eines Anregungsphotons in höheres

Orbital (p*). In bindenden Orbitalen liegen Elektronen normalerweise mit antiparallelem Spin

vor - eine Anordnung, die die sogenannten Singulett-Zustände charakterisiert (S0, S1, S2). Die Absorption

eines Anregungsphotons (hnA) hebt ein Elektron aus dem Grundzustand S0 in

einen der angeregten Zustände S1 oder S2. Dieser Vorgang ist extrem schnell, er vollzieht sich

innerhalb etwa 10-15 s. Aus dem oberen angeregten Zustand ist ein Übergang nach S1 möglich, ohne

das eine Photon emittiert wird ("innere Umwandlung"), aber beim Übergang in den Grundzustand wird die

freiwerdende Energie als Fluoreszenzphoton (hnF) emittiert. Die Energie des

emittierten Photons ist immer geringer als die des absorbierten Photons - damit ist die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts

größer als die des Anregungslichts (Stokessche Regel). Die mittlere Verweilzeit im angeregten Zustand (Fluoreszenz-Lebenszeit)

ist bei vielen Fluorochromen im Bereich von 10 ns.

Ein Jablonski-Diagramm zeigt die Energien der Elektronenübergänge, die bei Absorption und Emission von

Photonen auftreten. Viele Fluorochrome haben aromatische Ringstrukturen (siehe unten). Solche Moleküle

besitzen delokalisierte Elektronen in sogenannten bindenden p-Orbitalen. Die Elektronen dieser Orbitale

treten leicht in Wechselwirkung mit der Umgebung und erreichen bei Absorption eines Anregungsphotons in höheres

Orbital (p*). In bindenden Orbitalen liegen Elektronen normalerweise mit antiparallelem Spin

vor - eine Anordnung, die die sogenannten Singulett-Zustände charakterisiert (S0, S1, S2). Die Absorption

eines Anregungsphotons (hnA) hebt ein Elektron aus dem Grundzustand S0 in

einen der angeregten Zustände S1 oder S2. Dieser Vorgang ist extrem schnell, er vollzieht sich

innerhalb etwa 10-15 s. Aus dem oberen angeregten Zustand ist ein Übergang nach S1 möglich, ohne

das eine Photon emittiert wird ("innere Umwandlung"), aber beim Übergang in den Grundzustand wird die

freiwerdende Energie als Fluoreszenzphoton (hnF) emittiert. Die Energie des

emittierten Photons ist immer geringer als die des absorbierten Photons - damit ist die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts

größer als die des Anregungslichts (Stokessche Regel). Die mittlere Verweilzeit im angeregten Zustand (Fluoreszenz-Lebenszeit)

ist bei vielen Fluorochromen im Bereich von 10 ns.

Bei manchen Verbindungen kann es zu einem Übergang aus einem angeregten Singulettzustand in einen Triplett-Zustand (T1) kommen.

Bei diesem Vorgang ("Interkombination") kommt es zu einer Spinumkehr des angeregten Elektron, und auch der Sprung in den Grundzustand

erfordert eine Spinumkehr. Solche Vorgänge sind jedoch sehr unwahrscheinlich, und die Emissionsraten sind sehr gering

(1-1000 pro s). Diese geringe Übergangsrate ist der Grund für das langsame Abklingen der Phosphoreszenz bei

Leuchtziffern und Spielzeug, das im Dunkeln leuchtet.

|

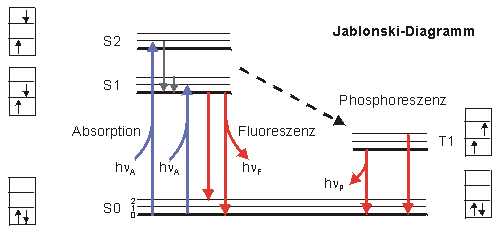

Ein Jablonski-Diagramm zeigt die Energien der Elektronenübergänge, die bei Absorption und Emission von

Photonen auftreten. Viele Fluorochrome haben aromatische Ringstrukturen (siehe unten). Solche Moleküle

besitzen delokalisierte Elektronen in sogenannten bindenden p-Orbitalen. Die Elektronen dieser Orbitale

treten leicht in Wechselwirkung mit der Umgebung und erreichen bei Absorption eines Anregungsphotons in höheres

Orbital (p*). In bindenden Orbitalen liegen Elektronen normalerweise mit antiparallelem Spin

vor - eine Anordnung, die die sogenannten Singulett-Zustände charakterisiert (S0, S1, S2). Die Absorption

eines Anregungsphotons (hnA) hebt ein Elektron aus dem Grundzustand S0 in

einen der angeregten Zustände S1 oder S2. Dieser Vorgang ist extrem schnell, er vollzieht sich

innerhalb etwa 10-15 s. Aus dem oberen angeregten Zustand ist ein Übergang nach S1 möglich, ohne

das eine Photon emittiert wird ("innere Umwandlung"), aber beim Übergang in den Grundzustand wird die

freiwerdende Energie als Fluoreszenzphoton (hnF) emittiert. Die Energie des

emittierten Photons ist immer geringer als die des absorbierten Photons - damit ist die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts

größer als die des Anregungslichts (Stokessche Regel). Die mittlere Verweilzeit im angeregten Zustand (Fluoreszenz-Lebenszeit)

ist bei vielen Fluorochromen im Bereich von 10 ns.

Ein Jablonski-Diagramm zeigt die Energien der Elektronenübergänge, die bei Absorption und Emission von

Photonen auftreten. Viele Fluorochrome haben aromatische Ringstrukturen (siehe unten). Solche Moleküle

besitzen delokalisierte Elektronen in sogenannten bindenden p-Orbitalen. Die Elektronen dieser Orbitale

treten leicht in Wechselwirkung mit der Umgebung und erreichen bei Absorption eines Anregungsphotons in höheres

Orbital (p*). In bindenden Orbitalen liegen Elektronen normalerweise mit antiparallelem Spin

vor - eine Anordnung, die die sogenannten Singulett-Zustände charakterisiert (S0, S1, S2). Die Absorption

eines Anregungsphotons (hnA) hebt ein Elektron aus dem Grundzustand S0 in

einen der angeregten Zustände S1 oder S2. Dieser Vorgang ist extrem schnell, er vollzieht sich

innerhalb etwa 10-15 s. Aus dem oberen angeregten Zustand ist ein Übergang nach S1 möglich, ohne

das eine Photon emittiert wird ("innere Umwandlung"), aber beim Übergang in den Grundzustand wird die

freiwerdende Energie als Fluoreszenzphoton (hnF) emittiert. Die Energie des

emittierten Photons ist immer geringer als die des absorbierten Photons - damit ist die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts

größer als die des Anregungslichts (Stokessche Regel). Die mittlere Verweilzeit im angeregten Zustand (Fluoreszenz-Lebenszeit)

ist bei vielen Fluorochromen im Bereich von 10 ns.