| HOME |

Temperaturrezeptoren und Temperaturregulation

Nicole Walczyk

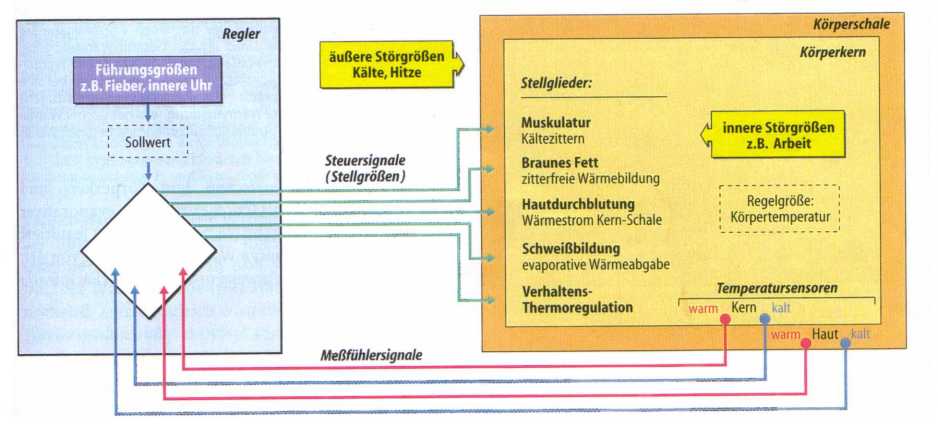

Durch innere und äußere Störgrößen, wie z.B. Arbeit, Kälte oder Hitze wird die Körpertemperatur des menschlichen Organismus beeinflußt. Da die Temperatur im

Körper konstant gehalten werden muß wird sie zur

Regelgröße.

Um eine effektive Regulation garantieren zu können sind Temperatursensoren (= Temperaturrezeptoren) notwendig, die eine Temperaturempfindung (warm, kalt) möglich machen. Diese Temperatursensoren sind in der Lage einem Regler

(Hypothalamus) mit Hilfe von Meßfühlersignalen Informationen über eine Temperaturabweichung des Körpers zu liefern. Der Regler vergleicht diese Meßfühlersignale mit dem Sollwert der Körpertemperatur und übersetzt sie in

Steuersignale für die Stellglieder, die entweder durch Wärmeabgabe-, oder Wärmebildungsprozesse die Temperatur konstant halten können. Abb.1

Regelschema der Temperaturregulation Die Temperatursensoren rezepieren eine Temperaturabweichung und

senden Meßfühlersignale an den Regler, wo sie in Steuersignale für die Stellglieder transduziert werden. (Quelle: Schmidt, Thews, Lang; Physiologie des Menschen; Springer Verlag, 28. Aufl.)

Die Temperatursensoren des menschlichen Organismus liegen sowohl im Körperkern, als auch in der Haut vor. Es gibt Warm- und Kaltrezeptoren.

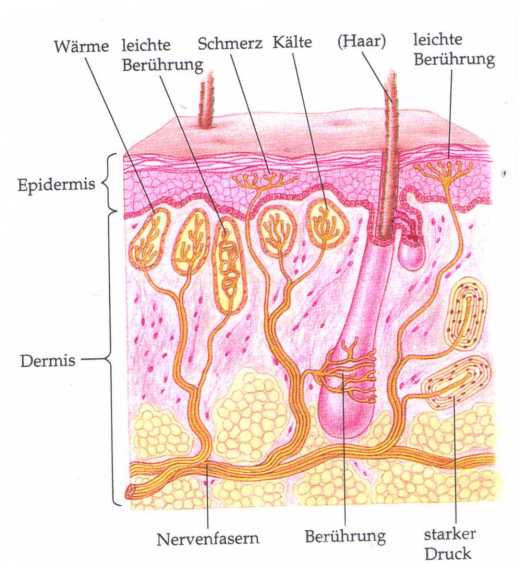

1. der Haut

Dabei handelt es sich um freie eingekapselte Nervenendigungen. Die Kaltrezeptoren liegen dicht unter der Epidermis und die Warmrezeptoren etwas tiefer in der Dermis.

Abb.2 Querschnitt der Haut. Erklärung im Text. (Quelle: N.A. Campbell,Biologie, Spektrum Verlag)

Die Temperatursensoren sind in der Haut zu Kälte- und Wärmepunkten zusammengefaßt. An den Fingern liegt alle 2mm ein Kältepunkt vor. Die Wärmepunkte sind seltener und durch ihre tiefere Lage in der Dermis schwerer lokalisierbar. In den Fingern befindet sich alle 20 mm ein Wärmepunkt. Im präoralen Bereich bilden Kälte- und Wärmepunkte eine einheitliche Sinnesfläche.

Perzeption:

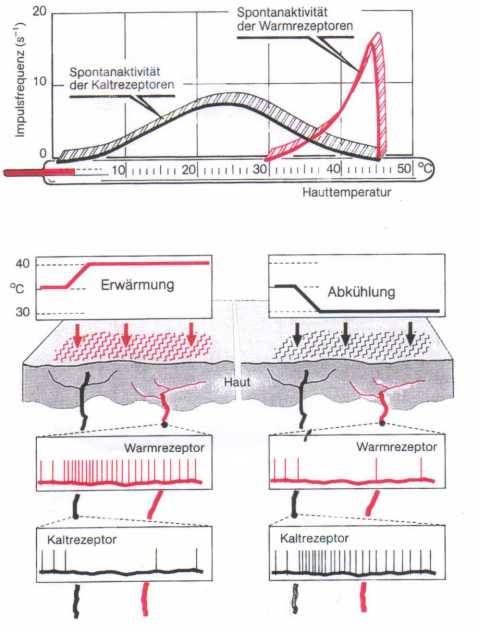

Die Temperatursensoren entsenden ständig Impulse an den Hypothalamus. Die Frequenz dieser Impulse ist temperaturabhängig.

Wird ein Wärmepunkt erwärmt, so steigt die Impulsfrequenz der Warmsensoren an, die der Kaltsensoren wird gehemmt. Dies löst im ZNS eine Warmempfindung aus.

Wird ein Kaltpunkt durch Abkühlung gereizt, so steigt die Impulsfrequenz der Kältesensoren an und die der Wärmesensoren wird gehemmt. Im ZNS ergibt sich eine Kaltempfindung.

Nach einiger Zeit adaptiert die Frequenz an die gegebene Temperatur. Abb.3

Impulsfrequenzsteigerung bei Reizung von Kalt- und Warmpunkten. (Quelle: R. Klinke, S. Silbernagel, (1994), Lehrbuch der Physiologie, Georg Thieme Verlag)

Bei einer Hauttemperatur von 30¥C liegt die maximale Impulsfrequenz der Kaltsensoren. Die maximale Impulsfrequenz der Warmsensoren wird bei ca. 40¥C erreicht.

Im ZNS werden die Meßfühlersignale gegeneinander aufgerechnet. Im Indifferenzbereich zwischen 33¥C und 35¥C, sind die Signale gleich stark, was dazu führt, daß nach einer Adaption an diese Temperatur keine

Temperaturempfindung wahrgenommen wird: es ist weder kalt noch warm. Außerhalb dieses Bereiches kommt es zur dauerhaften Temperaturempfindung.

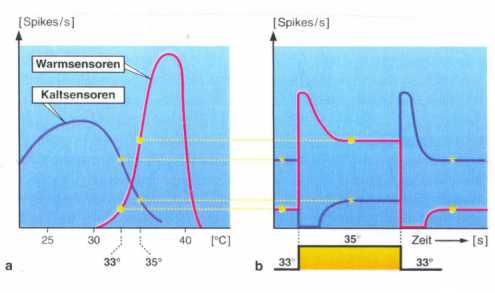

Unterhalb von 20ºC und oberhalb von 42ºC sinkt die Frequenz der Temperatursensoren wieder ab. Hier werden Nozisensoren aktiviert, welche die Empfindung “schmerzhaft heiß” bzw. “schmerzhaft kalt” vermitteln. Abb.4 Impulsfrequenz der Temperatursensoren gegen die Zeit

a.

Adaptierte Impulsfrequenz

b. Überschießende Erregung und Hemmung der Impulsfrequenz bei Temperaturänderung

(Quelle: R.F. Schmidt, Neuro- und Sinnesphysiologie, Springer Verlag, 2. Auflg.)

Viel empfindlicher als für statische Temperaturen, sind die Temperaturrezeptoren für Temperaturänderungen. Dieselbe Temperatur kann von einer

Versuchsperson als warm oder kalt empfunden werden, je nachdem an welchen Temperaturbereich sie davor adaptiert war.

Wird die Temperatur von 33ºC auf 35ºC erhöht (siehe Abb.4), so kommt es zu einer überschießenden Erregung der Impulsfrequenz des

Warmrezeptors und zu einer überschießenden Hemmung der Frequenz des Kaltrezeptors (Wärmeempfindung). Dann adaptiert die Impulsfrequenz

langsam auf den für diese Reiztemperatur charakteristischen Wert, wobei dieser bei dem Warmrezeptor höher ist. Wird die Temperatur wieder auf

33ºC gesenkt wird die Frequenz des Warmrezeptors überschießend gehemmt und die des Kaltrezeptors überschießend erregt (Kälteempfindung). Anschließend kommt es wieder zu einer Adaption.

Je rascher die Temperaturänderung, desto stärker ist die überschießende Erregung bzw. Hemmung. Über molekulare Mechanismen besteht noch keine Klarheit. Man geht zur Zeit von folgender Theorie aus:

Wenn kein Impuls entsendet wird, kommt es ständig zum Calciumeinstrom in die Zelle. Die hohe Calciumkonzentration in der Zelle aktiviert auswärts gerichtete Kaliumkanäle und es kommt zum Kaliumausstrom.

Eine Temperaturveränderung bewirkt wahrscheinlich, daß dieses System durch eine Aktivierung von second messenger-Prozessen gestoppt wird.

Möglicherweise werden die Calciumkanäle inaktiviert. Die Calciumkonzentration in der Zelle sinkt und es kommt nicht mehr zum

Kaliumaussstrom. Das hat eine Depolarisation zur Folge, ein Impuls wird versendet. Dadurch steigt die Impulsfrequenz bei Temperaturänderung an.

2. des Körperkerns

Die Thermosensoren des Körperkerns befinden sich im Hypothalamus, Rückenmark und unteren Hirnstamm. Man geht davon aus, daß sich auch noch an anderen Stellen des Körperkerns Thermosensoren befinden.

Die Meßfühlersignale der Warm-, und Kaltsensoren aus dem Kern sind viel stärker, als die der Körperschale, was sich dadurch bemerkbar macht,

daß eine Veränderung der Temperatur des Körperkerns die Regulationsmechanismen viel stärker beeinflußt.

Hypothalamus als Regler

Die Meßfühlersignale werden von den Temperatursensoren in Form von Impulsfrequenzänderungen über Neurone zum Hypothalamus gesendet (Abb.1).

Dieser vergleicht die Temperatur mit dem Sollwert und transduziert die Daten in Steuersignale für die Stellglieder.

Sollwert:

Der Sollwert der Haut liegt bei 33ºC bis 35ºC (Indifferenzbereich). Der Kern hat eine Temperatur von 37ºC. Es

kann auch zu einer Sollwertverstellung kommen. Das ist z. B. bei Fieber der Fall, wobei es sich dabei um eine Sollwerterhöhung handelt. Dabei

wird die Schwelle der Wärmeabgabe- und Wärmebildungsprozesse erhöht, was zu den typischen Symptomen bei Fieber führt.

Abb.5 Der Hypothalamus ist eine essentielle zentrale Schaltstelle in der Temperaturregulation KS: Kaltsensoren, WS: Warmsensoren Blau:

wichtige Strukturen zur Verarbeitung von Thermoafferenzen SC: Regio subcoerulea, NR: Nuclei-Raphé (Kerngebiete des unteren Hirnstamms) Blaue Pfeile:

Verschaltungen von unterem Hirnstamm und Hypothalamus Schwarze Pfeile: Bahnverbindungen, die die Stellglieder beeinflussen können.

(Quelle: Schmidt, Thews, Lang; Physiologie des Menschen; Springer Verlag, 28. Auflg.)

Wenn ein Kältesignal aus dem Körperkern zum Hypothalamus gelangt, veranlaßt es die Stellglieder durch Effektorneurone (=Steuersignale in

Abb.1) zur Wärmebildung. Gleichzeitig hemmen Interneurone die Wärmeabgabe. Handelt es sich um ein Wärmesignal wird die Wärmeabgabe aktiviert und die Wärmebildung gehemmt.

Stammen die Wärme, bzw. Kältesignale aus der Haut führen die Neuronen zusätzlich zu Kernregionen im unteren Hirnstamm, wo die Stellglieder zusätzlich beeinflußt werden können.

Stellglieder

Man unterscheidet Stellglieder der autonomen Thermoregulation und der Verhaltensthermoregulation. Zur autonomen Thermoregulation gehören

das Kältezittern der Muskulatur, die zitterfreie Wärmebildung des braunen Fettes, eine Veränderung der Hautdurchblutung und die evaporative Wärmeabgabe durch Schweiß.

Braunes Fett:

Es befindet sich im Nacken von Babys, aber auch im Körper verschiedener Säugetiere. Dabei handelt es sich um besonders mitochondrienreiche Zellen. In der inneren Membran der Mitochondrien befindet sich ein bestimmtes Protein,

das einen Kurzschluß bei der Errichtung des Protonengradienten in der Atmungskette verursacht. Das hat zur Folge, daß die Protonen nicht durch

die ATPasen zurückfließen können und somit kein ATP gebildet werden kann. Statt dessen wird die Energie in Form von Wärme abgegeben.

Hautdurchblutung:

Bei Kälte wird der Wärmestrom der Körperschale entzogen und in den Kern geleitet. Das stellt sicher, daß lebenswichtige Organe und Funktionen erhalten bleiben.

Verhaltensthermoregulation:

Diese macht sich z.B. im Tragen von Kleidung, Bewohnung von Häusern etc. bemerkbar.